Ed eccoci alla seconda parte del resoconto veneziano di Riccardo Simoncini.

Questi di cui parlerà sono, a suo parere, i 7 migliori film presentati in concorso.

E ci sono tutti registi che adoro, Lanthimos, Cuaron, Nemes, Reygadas, Corbet, i Coen...

Io, mannaggia, non posso legger nulla.

Voi fatelo ;)

E se commentate Riccardo vi risponderà su tutto.

The Favourite (Concorso)

Corte sfarzosa del 1700. Una guerra è in corso. Sarah (Rachel Weisz) è la Favorita della regina. Fredda, spregiudicata, assetata di potere, a tal punto da scavalcare spesso la regina e prendere decisioni al suo posto. Arriva poi alla corte una cugina della Favorita, Abigail (Emma Stone), una dama declassata per problemi di famiglia. E se all’inizio suscita pena e compassione, per il suo essere continuamente maltrattata, sfruttata, derisa e picchiata, ben presto si capirà che, dietro quella gentilezza e nobili sentimenti, si nasconde in realtà uno spirito calcolatore e comunque pur sempre spregiudicato. Perché Abigail vuole diventare la nuova Favorita. E così inizierà la lotta tra le due cugine, entrambe spregiudicate, ma dai metodi diversi. Sarah così dura e fredda, ma così spontanea, l’unica che osi dire alla Regina che “assomiglia ad un tasso”. Abigail gentile, intelligente, ma più simulatrice, ingannatrice.

E queste due donne si scontrano di fronte ad una regina (Olivia Colman) fragile fisicamente e psicologicamente che, dopo aver perso 17 figli, può solo trovare conforto in conigli che portano i loro nomi. È infatti proprio lei il personaggio chiave del film, in questa sua fragilità, che tanto si oppone alla sua carica di regina, che dovrebbe invece rappresentare sicurezza e autorità.

Ed in effetti le sorti di tutta la storia sono affidate a donne, personaggi femminili complessi, intelligenti, capaci di controllare, decidere, governare. La femminilità è il Potere, il controllo. I personaggi maschili sono al contrario incapaci di agire razionalmente, , in preda alle loro pulsioni più primitive e totalmente sotto il controllo delle diverse sfaccettature della Lei. Sono proprio questi personaggi maschili quelli più divertenti. Sì, perché questo nuovo Lanthimos si allontana in parte dalla componente disturbante (forse anche perché cambia lo sceneggiatore), per approdare più concretamente alla commedia: cinica, cattiva e irriverente, riuscendoci perfettamente.

Roma (Concorso)

Il film-esperienza di Venezia75. Dopo essere stato lanciato al grande cinema, Alfonso Cuaron torna con il suo film più personale. Un film fortemente autobiografico, per raccontare una famiglia borghese messicana degli anni ‘70, in particolare le donne che la formano, il vero pilastro di tutto il nucleo familiare. La femminilità qui trascende i rapporti di classe, ponendosi come l’unica in grado di occuparsi della vita quotidiana della famiglia. La famiglia di Cuaron. La sua esperienza. Che diventa anche la nostra. Ed è interessante a tal proposito una frase pronunciata continuamente da un personaggio bambino (Cuaron?) del film:

“Quando ero grande, facevo...”

“Si dice: quando sarò grande” viene corretto dalle persone che ha intorno

“Quando ero grande, prima di nascere” puntualizza lui.

Ed è quello che in effetti fa Cuaron. Un grande regista, famoso, diventato “adulto” con film dai grandi attori americani, rinasce bambino e ricorda come un bambino. Semplifica la storia e la rende ricordo. Perché, come si è detto, il film è una vera e propria esperienza di immersione ed atmosfera, fatta di suoni, musiche diegetiche, immagini oniriche in bianco e nero.

Tutto questo è funzionale non solo a raccontare un microcosmo familiare ma anche per delineare un macrocosmo nazionale: il Messico. Il Messico di Cuaron. Il Messico dei cambiamenti sociali. Il Messico che ha generato un grande regista, che è riuscito a portare il grande cinema anche al di fuori del suo Messico.

The Ballad of Buster Scruggs (Concorso)

Sei episodi (in questo festival tanti sono i film che sfruttano gli episodi o la divisione in atti per la narrazione). Tutti western. Tutti nello stile tipico dei fratelli Coen. Ma comunque sei episodi autonomi, ognuno con la sua storia, ognuno con i suoi attori. Potremmo quasi definirli come “fiabe americane”. Ognuna esplora in maniera diversa un aspetto di un genere che forse molti potrebbero rilegare al passato. Ma l’approccio dei Coen è come sempre geniale, perché dagli episodi emergono tutte le sfaccettature dell’animo umano, eterne e costanti nell’evoluzione del tempo, così tanto divertenti e grottesche, come da sempre ci hanno abituato.

Ed in effetti seppur il western faccia da sfondo, i generi si mischiano e permane sempre quella commedia irriverente, che è ormai un marchio di fabbrica di grande qualità della coppia di registi.

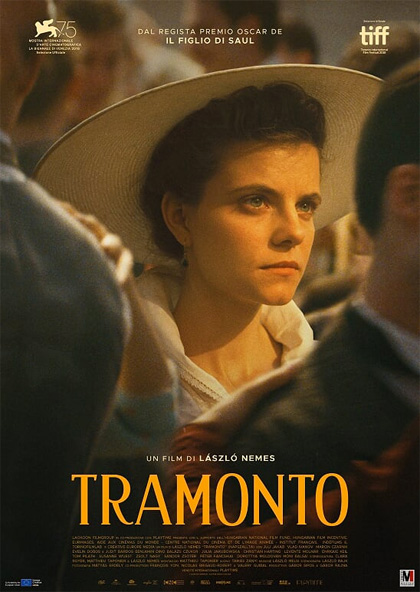

Sunset (Concorso)

La degna continuazione de Il Figlio di Saul è a Budapest, all’alba della Grande Guerra. Il volto che la telecamera segue continuamente durante il film è questa volta di una ragazza, Irisz Leiter, che arriva da Trieste cercando lavoro come modista nel negozio di cappelli che una volta apparteneva ai genitori, morti in un incendio.

Le suggestioni e gli interessi di Nemes sono rimasti, però, invariati da il figlio di Saul. A muovere i personaggi c’è sempre la ricerca continua di un qualcosa. Di misterioso, di nascosto. Un rabbino ne il figlio di Saul. Un fratello inaspettato in questo secondo film. Un fratello che si nasconde. Un fratello che potrebbe avere a che fare con un gruppo di rivoluzionari. Ma pur sempre un fratello.

A far da sfondo alla vicenda c’è poi sempre un’epoca storica ben precisa, che in qualche modo conserva un rapporto diretto con la realtà della guerra. Ne Il figlio di Saul gli effetti di questa sono già del tutto evidenti. Perché siamo nel bel mezzo di un campo di concentramento. Nemes ci mostra cioè una caduta e una dissoluzione ormai in atto, forse già quasi conclusa. In Sunset, invece, la guerra deve ancora iniziare. Vediamo insomma le premesse della dissoluzione del tutto. Tristi e inquietanti presagi di una fine imminente, che porterà quella distruzione raccontata nel primo film. Ed in questo senso il titolo “Tramonto” si deve forse intendere: il momento di passaggio tra la fine di qualcosa, l’affievolirsi della luce e l’incombere devastante di un buio che tutto divora e avvolge. Un buio che abbiamo ben conosciuto ne Il figlio di Saul e di cui in questo caso vi è solo presagio.

Ma come detto a dominare la scena è l’essere umano, che si concretizza in questo film nella figura di Irisz. Le sue ossessioni, le sue paure, le sue ambizioni. E se quindi insomma tutto ciò che le sta intorno sta cambiando, “tramontando”, anche lei sta mutando. E dalla piccola e dolce ragazza piena di luce e di speranza, lentamente emergerà un buio, che conquisterà anche il suo animo, ormai attuazione di quella guerra che prima era solo un triste presagio.

Vox Lux (Concorso)

Dopo il bellissimo “L’infanzia di un capo”, Brady Corbet torna con un film che appare più che legato alla sua opera prima. Cosa porta una persona comune a diventare un leader? In che modo può essere capace di riunire e condizionare intere masse di persone? Se nel primo film questa figura si concretizzava in un futuro dittatore (di cui solo alla fine ne vedevamo il compimento), in questo caso la protagonista è una popstar, in egual modo persuasiva e potente, seppur in maniera diversa, contestualizzata all’interno di un’epoca storica ben precisa. Se ne “L’infanzia di un capo” il tempo era il Novecento dei grandi totalitarismi, ora il tempo è quello presente, tra il 1999 e il 2017, quello delle stragi nelle scuole, delle Torri Gemelle, dei terroristi islamici. Quello in cui proprio quegli stessi terroristi possono indossare maschere ispirate alla nostra popstar. Celeste il suo nome (da ragazzina interpretata da Raffey Cassidy e da adulta da Natalie Portman). Celeste come il cielo. Come un cielo sereno, limpido, puro, privo di preoccupazioni. Celeste e luminoso, come quegli abiti, quelle coreografie, quei video così colorati, allegri, sfarzosi. Ma che nascondono sotto una personalità fragile, spesso cattiva, soprattutto nei confronti delle persone a lei più vicine. La “star”, la stella, una luce, in un cielo celeste, nasconde dentro un grande buio, un grande vuoto.

Nuestro Tiempo (Concorso)

“Il nostro tempo”. “Nostro” inteso come personale, in prima persona, di una famiglia. Di una coppia. L’occhio di Reygadas (che qui ricopre anche il ruolo di protagonista) si immerge del tutto nella vicenda. Come in tutti i suoi altri film, accediamo ad un nuovo mondo, evanescente, onirico, pieno di emozioni. Il Tempo in questione non è quello narrativo, ma quello interiore dei personaggi. Quello filtrato dalla soggettività. In questo senso è una vera e propria storia personale, dato che nel film ci sono Reygadas, la moglie, i figli. Tutto questo in un ranch, con tori, cavalli, che regalano sequenze magnifiche, dal grande impatto visivo. Quei tori che combattono, quei cavalli che corrono. E che riprendono un po’ quelle figure umane che si destreggiano, scappano, si ritrovano. E non è un caso che ad ostacolare la relazione coniugale sia un addestratore di cavalli, la persona che dovrebbe quasi “umanizzare” gli animali. Tra questo triangolo di persone si sviluppa la vicenda, che ovviamente si allontana dalla narrazione classica, per scegliere invece una messa in scena sempre coinvolgente ed estasiante.

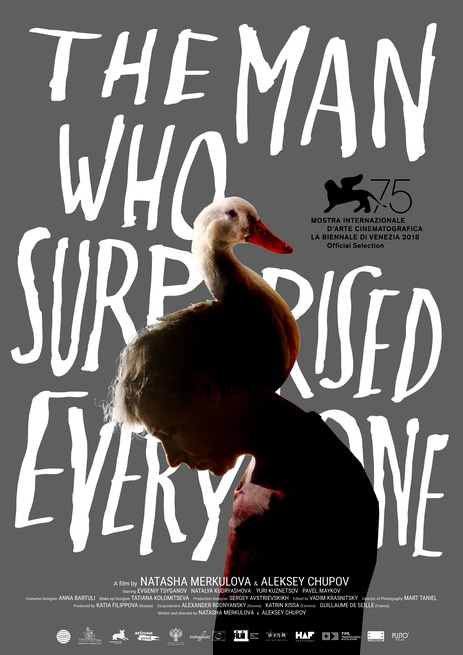

Killing (Concorso)

Il nuovo film di Shinya Tsukamoto. Una nuova riflessione sulla violenza. Questa volta su un fenomeno radicato nella cultura giapponese: quello dei samurai. In effetti anche noi spettatori abbiamo sempre visto film su samurai, senza porci troppe domande sulla legittimità di quella violenza. Tsukamoto, invece, parte proprio da questo dubbio: come può essere così facile uccidere? Ammazzare persone senza alcuna esitazione? E lo fa prendendo come punto di riferimento un giovane samurai incapace di uccidere. Si sviluppa così non solo una riflessione sul concetto generale di violenza, ma proprio su una tradizione, su una componente ormai del tutto consolidata nell’immaginario collettivo. In questo senso il film nasce dal passato e dalla storia per poi modernizzarla, attualizzarla, ponendo in prima linea un problema più che mai contemporaneo.

Violenza come dimostrazione di forza e coraggio, per diventare eroi, per sentirsi i migliori del villaggio. Come se bastasse uccidere per essere apprezzati e considerati.