Secondo appuntamento con Venezia,

Salutiamo Alex e Lorenzo (Tommaso tornerà invece domani) e diamo il benvenuto ad Enrico e Francesca (trovo che sia bello vedere 5 stili diversi, ad esempio i due ragazzi di oggi amano scrivere di più, hanno il mio difetto).

Vi lascio a loro, ci sono un sacco di film! (e corti)

Vi lascio a loro, ci sono un sacco di film! (e corti)

ENRICO GASPARI

EVA di Rossella inglese + ELES TRANSPORTAN A MORTE di Helena Giròn, Samuel M. Delgado

Ok, partenza a confronto un po’ ingiusta, ma mi sembrava divertente questa piccola sciocchezza, che poi tanto piccola non è vista l’attitudine di molta critica a preferire la provocazione alla capacità, specie se quella capacità si esprime nel genere, nell’horror o nell’animazione. Per fortuna Eva è un mediometraggio capace, e la sua scena iniziale solo un rimando biblico, che ci presenta un uomo e una donna prima del tempo, svestiti, animali. Taglio netto al presente (mi piace che basti una mascherina e zero discorsi per far capire benissimo quale presente): una ragazza, Eva, e un ragazzo senza nome (immagino Adamo), conosciutisi online, vanno in montagna in cerca di un posto dove consumare. Tutta qui la trama dei seguenti venti minuti, che però bastano a delineare due ritratti di un uomo e una donna, non per forza così complessi o interessanti, ma semplicemente in cerca di un’intimità. Mi è piaciuto molto l’aspetto visivo del film, nevoso e fangoso allo stesso tempo, che allontana e avvicina allo stesso tempo qualsiasi idea di purezza, mi è piaciuto l’aspetto della loro “capanna” isolata dove ha luogo l’intercorso (sulla cui soglia stanno tipo cinque minuti con la stufa accesa e la porta aperta, abbastanza improbabile). E anche se non è perfettamente recitato, più che altro da lei, il mediometraggio vanta l’assenza di un tentativo di rendere simpatici questi personaggi. Coraggiosamente vengono presentati solo un maschio e una femmina con i loro lati grezzi, e ciò basta e avanza.

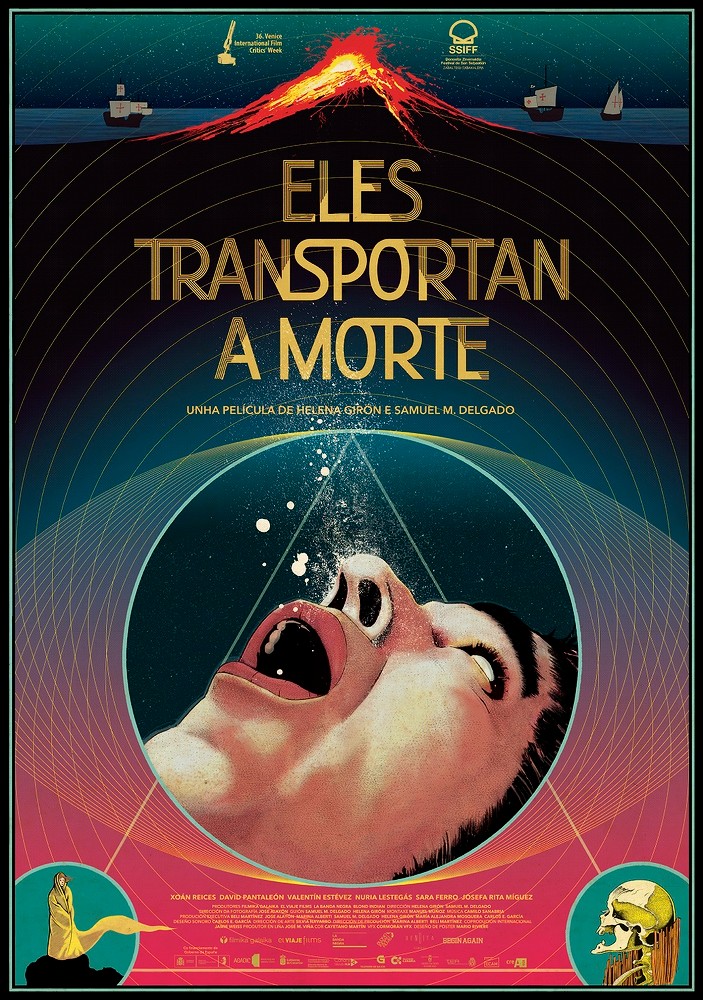

(Guardate che capolavoro di poster)

Immediatamente dopo Eva, proiezione di They carry death. Non sapevo bene cosa aspettarmi da questo film, per me sconosciuto quasi in tutto, cast, registi, la provenienza spagnola, che si è rivelato forse la cosa più bella che potresti trovare ad un Festival: quel film che non conosci, che non avresti mai guardato, ma che siccome sei ad una mostra di cinema internazionale lo vedi e ti sorprende più di quanto avessi potuto sperare. Ambientato all’alba delle esplorazioni iberiche delle Indie, il film intreccia, più spiritualmente che meccanicamente, due storie.

Vorrei fermarmi qui e dire semplicemente che è abbastanza perché il film venga visto, così che la visione diventi una pura esperienza come è stata per me. Per soddisfare di più il curioso però, si può dire che nella prima parte seguiamo tre uomini in fuga, un po’ come in Fratello dove sei? dei fratelli Coen. Sono arrivati su un’isola misteriosa, in una grandiosa scena iniziale tra i flutti che sembra l’esito di un disastroso naufragio, con corde, corpi umani, misteriosi sacchi e una vela crociata tra le onde. Comincia una vicenda dal taglio autoriale ma con la struttura del film d’avventura, con questi personaggi braccati da uomini sbarcati dopo di loro, da tre caravelle. La ricerca di una via di fuga, le vicende interne di questo trio, l’inseguimento si piega al clima e ai ritmi estremi di questa isola, dando origine a concerti di suoni e immagini da pelle d’oca (persino la colonna sonora assolutamente immersiva, quando c’è, è più rumore che orchestrazione). La vista dall’alto, con quelle fiaccole che sembrano fuochi fatui con coscienza propria, il mare di pipistrelli, la vela lanciata dalla lingua di roccia, gli scogli schiumanti dell’inizio; ma soprattutto la sequenza dopo che il fuoco è stato spento, per non farsi trovare. Qualcosa di veramente maestoso, l’arrivo di quel buio che è vero e tangibile, non il buio da film con l’elegante penombra, i rumori lontani che sembrano evocati da qualche dimenticata divinità, quella voce che dice “Fuoco… fuoco” e il volto che ce lo fa vedere, soffiando su un cerino dove la fiamma vive ancora. Infine arriva un altro fuoco, mille volte più luminoso, mille volte più antico.

Poi il film sterza improvvisamente, non siamo più in mezzo ai mari. Avevo onestamente paura che in quel punto il film si sarebbe perso, cominciando una nuova storia senza riuscire a replicare ciò che di viscerale e interessante c’era prima. Invece il film, seppure venga a mancare l’urgenza e la disperazione precedente, compensa pienamente con un’atmosfera fredda e ostile, ben adatta alla vita di attesa ed isolamento di alcune donne (sempre lo stesso numero e di età parallele ai maschi, una giovane, una matura e una vecchia). Il ritmo è ancora più dilatato; le vite, sempre scandite dal buio e la luce, transitati da quella luna dietro la nuvola, che fa da tramite tra i due mondi delle storie raccontate. La natura rimane padrona, sempre filmata in una maniera stupenda nei selvaggi interni delle Canarie e della Galizia. Ormai si sarà capito che questo non è un film particolarmente impegnato nella storia o nei dialoghi, davvero ridotti all’osso. È un’opera-esperienza, che va vissuta come l’ho vissuta io, sentendo sulla pelle il caldo delle assolate terre spagnole, ma soprattutto, forse anche complice una bassa temperatura della sala, il freddo e i brividi che scuotono i personaggi. In particolare nella seconda parte, quella che ci regala uno smarrimento notturno in mezzo ad un’arida ma impenetrabile boscaglia, nonché l’immagine più bella, il ciuco che bruca in primo piano con la casetta di legno spazzata dal piovischio sullo sfondo, praticamente un quadro fiammingo. C’è un accenno, verso il finale, a voler dire di più, creando un inaspettato “what if” in un film storicamente tutto sommato lineare. Funziona molto bene, specie perché dà una doppia giustificazione a quel titolo: Loro Portano Morte può essere riferito al bagaglio faticosamente portato in giro dai personaggi, nell’inseguimento sull’isola, o in maniera più generale alla conseguenza dei viaggi spagnoli nel Nuovo Mondo e non solo, portatori di sterminio con armi e malattie. Funziona molto meno il tentativo di fare un serio parallelismo tra le esplorazioni e la crescente pressione dell’Inquisizione nel ‘500, quantomeno opinabile.

In effetti la pellicola non è perfetta: per dire, ci sono almeno tre sequenze composte quasi interamente da filmati di repertorio, inseriti in maniera paraculissima. Ma non si può passare sopra agli sforzi di un cinema povero, forse poverissimo (e con un’estetica meglio di quella di quasi tutto il cinema coi soldi), fatti per concertare il tutto in fase di montaggio: la sequenza delle navi mi è balzata all’occhio solo alla fine, e si merita solo applausi la sequenza dell’eruzione, mozzafiato, preparata in maniera certosina e amalgamata al resto con mezzi zero, proprio “alla Mario Bava”, un po’ di fumo, luci, e volti di attori bravissimi. Per quel che mi riguarda, il cinema spagnolo si conferma ormai accanto a quello coreano come uno dei migliori al mondo, ed Eles transportan a morte come una di quelle rare esperienze, possibili solo a Venezia, che non dimenticherò mai.

Vorrei fermarmi qui e dire semplicemente che è abbastanza perché il film venga visto, così che la visione diventi una pura esperienza come è stata per me. Per soddisfare di più il curioso però, si può dire che nella prima parte seguiamo tre uomini in fuga, un po’ come in Fratello dove sei? dei fratelli Coen. Sono arrivati su un’isola misteriosa, in una grandiosa scena iniziale tra i flutti che sembra l’esito di un disastroso naufragio, con corde, corpi umani, misteriosi sacchi e una vela crociata tra le onde. Comincia una vicenda dal taglio autoriale ma con la struttura del film d’avventura, con questi personaggi braccati da uomini sbarcati dopo di loro, da tre caravelle. La ricerca di una via di fuga, le vicende interne di questo trio, l’inseguimento si piega al clima e ai ritmi estremi di questa isola, dando origine a concerti di suoni e immagini da pelle d’oca (persino la colonna sonora assolutamente immersiva, quando c’è, è più rumore che orchestrazione). La vista dall’alto, con quelle fiaccole che sembrano fuochi fatui con coscienza propria, il mare di pipistrelli, la vela lanciata dalla lingua di roccia, gli scogli schiumanti dell’inizio; ma soprattutto la sequenza dopo che il fuoco è stato spento, per non farsi trovare. Qualcosa di veramente maestoso, l’arrivo di quel buio che è vero e tangibile, non il buio da film con l’elegante penombra, i rumori lontani che sembrano evocati da qualche dimenticata divinità, quella voce che dice “Fuoco… fuoco” e il volto che ce lo fa vedere, soffiando su un cerino dove la fiamma vive ancora. Infine arriva un altro fuoco, mille volte più luminoso, mille volte più antico.

Poi il film sterza improvvisamente, non siamo più in mezzo ai mari. Avevo onestamente paura che in quel punto il film si sarebbe perso, cominciando una nuova storia senza riuscire a replicare ciò che di viscerale e interessante c’era prima. Invece il film, seppure venga a mancare l’urgenza e la disperazione precedente, compensa pienamente con un’atmosfera fredda e ostile, ben adatta alla vita di attesa ed isolamento di alcune donne (sempre lo stesso numero e di età parallele ai maschi, una giovane, una matura e una vecchia). Il ritmo è ancora più dilatato; le vite, sempre scandite dal buio e la luce, transitati da quella luna dietro la nuvola, che fa da tramite tra i due mondi delle storie raccontate. La natura rimane padrona, sempre filmata in una maniera stupenda nei selvaggi interni delle Canarie e della Galizia. Ormai si sarà capito che questo non è un film particolarmente impegnato nella storia o nei dialoghi, davvero ridotti all’osso. È un’opera-esperienza, che va vissuta come l’ho vissuta io, sentendo sulla pelle il caldo delle assolate terre spagnole, ma soprattutto, forse anche complice una bassa temperatura della sala, il freddo e i brividi che scuotono i personaggi. In particolare nella seconda parte, quella che ci regala uno smarrimento notturno in mezzo ad un’arida ma impenetrabile boscaglia, nonché l’immagine più bella, il ciuco che bruca in primo piano con la casetta di legno spazzata dal piovischio sullo sfondo, praticamente un quadro fiammingo. C’è un accenno, verso il finale, a voler dire di più, creando un inaspettato “what if” in un film storicamente tutto sommato lineare. Funziona molto bene, specie perché dà una doppia giustificazione a quel titolo: Loro Portano Morte può essere riferito al bagaglio faticosamente portato in giro dai personaggi, nell’inseguimento sull’isola, o in maniera più generale alla conseguenza dei viaggi spagnoli nel Nuovo Mondo e non solo, portatori di sterminio con armi e malattie. Funziona molto meno il tentativo di fare un serio parallelismo tra le esplorazioni e la crescente pressione dell’Inquisizione nel ‘500, quantomeno opinabile.

In effetti la pellicola non è perfetta: per dire, ci sono almeno tre sequenze composte quasi interamente da filmati di repertorio, inseriti in maniera paraculissima. Ma non si può passare sopra agli sforzi di un cinema povero, forse poverissimo (e con un’estetica meglio di quella di quasi tutto il cinema coi soldi), fatti per concertare il tutto in fase di montaggio: la sequenza delle navi mi è balzata all’occhio solo alla fine, e si merita solo applausi la sequenza dell’eruzione, mozzafiato, preparata in maniera certosina e amalgamata al resto con mezzi zero, proprio “alla Mario Bava”, un po’ di fumo, luci, e volti di attori bravissimi. Per quel che mi riguarda, il cinema spagnolo si conferma ormai accanto a quello coreano come uno dei migliori al mondo, ed Eles transportan a morte come una di quelle rare esperienze, possibili solo a Venezia, che non dimenticherò mai.

MONA LISA AND THE BLOOD MOON di Ana Lily Amirpour (USA)

Come ogni anno, i giudizi lasciano il tempo che trovano, specie per chi si propone di vivere il Festival per una sola settimana. Sette giorni dove i piani vanno all’aria, gli imprevisti sono costanti (e perché no, cercati), tra ritardi, lotte per i posti e sorprese in sala. Ma i giudizi si faranno, anche perché estremamente divertenti da dare, e quindi se dovessi scegliere un film per portarsi a casa il Leone, questo sarebbe Mona Lisa and the blood moon.

Altro film dove la luna, ovviamente rosso sangue, è tramite essenziale di qualcosa, tanto che la durata di tutto ciò a cui si assiste è proprio di un ciclo lunare: il nostro pallido satellite sarà l’unica spiegazione al perché M. Lee, ragazza coreana chiusa in un istituto psichiatrico negli USA, comincia a manifestare poteri sulla mente e il corpo degli altri, come fossero bambole voodoo mosse a suo piacimento. Lei, la nostra Jeon Seo Jong, col suo criptico volto da Monna Lisa davinciana, scappa nel mondo che non ha mai visto. Questa è la premessa di un film assurdo, una grandissima sorpresa non avendo mai visto nulla di Ana Lily Amirpour, la regista iraniana di A girl walks home alone at night. È assurdo il cast, con una protagonista coreana, un ragazzino, sua madre Kate Hudson, il poliziotto che cerca Mona ovvero la rappresentazione vivente del cinema americano che odio, Cliff Robertson (qui è bravissimo). Una miriade poi di piccoli e grandi personaggi, abitanti di un’altra assurdità, tutto quel che dalle paludi (immortalate nella prima, bellissima immagine che fa molto Wild Things) e le rive del Mississippi va fino a New Orleans, un po’ indigeno e un po’ africano, un po’ profondo Sud e infin un tocco di francese. Lì può succedere di tutto, è “fucking New Orleans man”, ma sotto quella luna ci sono sempre i degradati, i miserabili. Gli scarti, i pazzi. Questo film è il loro canto, orgoglioso, che racconta di una vita ai margini ma mai sconfitta, ridotta a piangere su sé stessa. Vita passata in notti insonni rotte solo dai neon e dalla musica, la seconda protagonista qui, onnipresente eppure senza stancare.

In mezzo a tutta questa assurdità, c’è tempo anche per non perdersi i sentimenti, i momenti silenziosi, l’umorismo (la maglietta di Fuzz è una gag ricorrente che attraversa tutto il film come un filo, sicuramente la mia preferita). In fondo questo non è un videoclip modaiolo e un po’ alternativo, ma una storia quasi anni ’80 di amicizia tra un bambino adulto per forza e una bambina nel corpo di una ragazza psicocinetica. Il loro tentativo di fuga verso una nuova vita porta ad un atto finale meraviglioso e anche parecchio teso, di quelli che te ne stai aggrappato alla poltrona e non vedi l’ora di scoprire cosa succederà. Non voglio fare spoiler, dico solo questo: non ho mai visto un decollo aereo, con il suo rollio, il vuoto di quando le ruote si staccano dall’asfalto, il sollievo dopo la partenza, così bello da quando vado al cinema. L’aereo ora vola, nel cielo dalla luna rosso sangue. “Ci vediamo nel sequel”. Magari Fuzz, ma magari.

OLD HENRY di Potsy Ponciroli

Potrà non sembrare, data la mia propensione a criticare gli Stati Uniti, ma il western è uno dei miei generi cinematografici preferiti. Non c’è una forma d’arte che abbia rappresentato meglio quel paese senza Storia del cinema western (a cui si sono spesso accodati televisione e letteratura più o meno elevata), e nessuna con un’origine così unica: da The Great Train Robbery, il celeberrimo film muto, l’America non ha mai smesso di creare e raccontare i miti della frontiera. Perché quel paese è tutto lì, in quella parola, frontiera, non esisteva senza e non ha smesso di esistere nemmeno oggi, che le frontiere sono altrove: Siria, Iran (per un breve momento incrociata, in Mona Lisa and the blood moon), fino a pochissimo tempo fa anche in Afghanistan. Il canovaccio western non ha mai smesso di rappresentarlo e per quanto gli anni passino è sempre tornato in nuove vesti, ammodernandosi in base alle nuove frontiere, il Vietnam, il mondo arabo, fino ad oggi, dove il confine sembra tornato nuovamente negli States. Ma non è più la costa occidentale da raggiungere smaniosamente, o su in Canada le montagne del Klondike, dove impazzava la febbre dell’oro. È dentro le persone, nei loro cavalli che sono pick-up, nei loro saloon che sono diner, nel profondo Sud che è ancora isolato e selvaggio come 100 o 200 anni fa. Non credo sia un caso che i due western presentati alla Mostra di Venezia (quello della Campion purtroppo non visto) siano entrambi ambientati nel primo XX secolo, quando le memorie del precedente decantavano in un’epica da rimuginare fino ad oggi.

Arriviamo finalmente ad Old Henry, un esponente del genere che più classico non si può: gli stilemi ci sono tutti, sceriffi e fuorilegge, leggende viventi e i loro revolver tuonanti, cavalcate e onnipresenti sedie sui portici. Anche la trama è quella di un uomo qualunque, un vedovo dal passato di ammazzasette, che trova un mucchio di soldi portatori di nient’altro che guai. Quindi sì, suona un po’ un misto tra la storia di Non è un paese per vecchi (con tanto di voce fuori campo iniziale, di un vecchio uomo ormai stanco su un montaggio paesaggistico) e i personaggi crepuscolari de Gli Spietati. E saranno i modelli illustri, ma Old Henry è davvero un buon film, che comprende chiaramente il genere di cui fa parte e non prova ad essere nient’altro. Forse per alcuni questo potrebbe essere un limite, se ci si aspetta che un neo western debba innovare a tutti i costi, creando un fossato tra esso e il passato cinematografico: Old Henry se ne infischia, e anzi riprende la tradizione di uno dei classici per antonomasia, Sentieri Selvaggi, raccontando la necessaria messa da parte di una generazione selvaggia e violenta come la frontiera che hanno contribuito a scoprire, per lasciare spazio alla prossima, giovane e possibilmente più civilizzata. Il figlio di Henry, Wyatt, che conosce suo padre solo nella veste di rude contadino, incarna questo conflitto. A dir la verità è uno scontro padre e figlio che lascia un tantino a desiderare, riciclo continuo della stessa conversazione: lui dice che vuole fare qualcosa, il vecchio Henry lo zittisce. Ad essere sinceri c’è una scena nel finale scritta in modo veramente emozionante, ma perlopiù salvano questo rapporto gli attori, il giovane Gavin Lewis che evita una potenziale performance fastidiosa e piagnucolosa, ma soprattutto l’immenso Tim Blake Nelson con la sua faccia di pietra e l’occhio mezzo guercio. Non posso assolutamente sottolineare abbastanza quanto sono contento di vedere un grande attore come lui finalmente protagonista assoluto e con in mano un gran personaggio da valorizzare. Senza contare che, per entrare un attimo nei tecnicismi, Tim Blake Nelson spacca una notevole quantità di culi qui, a pistolettate, calci e mani nude, e scusate se è poco. Tra gli altri del cast, tutti molto bravi, spicca il volto veramente irriconoscibile di Stephen Dorff, nel ruolo del cattivo Sam Ketchum. Ho dovuto leggere il suo nome sui titoli di coda e poi controllare due volte per esserne sicuro: la sua faccia era inscindibile da quell’eterno aspetto da ragazzino che aveva in Blade (anni ’90), e poi praticamente uguale in Somewhere, più di dieci anni dopo. Ora un’altra decade è passata, e fa uno strano effetto vedere gli anni su di lui, con quella barba brizzolata e la gravitas di un uomo maturo. Altro grande personaggio tra l’altro, crudele ma non certo invincibile, e quasi più sviluppato nell’eloquio che nel tiro al bersaglio. Da notare la credo voluta mancanza di donne: l’unica che viene menzionata (nemmeno vista), la madre di Wyatt, è morta, e siccome viene fatto un chiaro punto sull’inesistenza di redenzione, potremmo vedere nel sesso femminile lo stilema di salvezza (o almeno di “conforto”: elegante uso della lingua d’allora, era dai tempi di Ian Fleming che non sentivo la parola “solace”), cercata ma introvabile tra quei brulli campi dell’Oklahoma nel 1906.

È proprio in generale una gioia godersi un film così, ammirevole soprattutto per la competenza delle persone che l’hanno fatto, davanti e dietro la macchina da presa. Assistiamo ad un montaggio chiarissimo e impeccabile, una fotografia buona di giorno ma davvero spettacolare in notturna, specie in quei flashback tinti di rosso. Non so bene come sentirmi sul significato che viene loro dato, alla luce di un colpo di scena sul finale, ma di nuovo, questo è un palese omaggio ai vecchi miti, nonché una storia sulla figura paterna (non necessariamente di sangue) e il gap anagrafico con le figure filiali. Molto potrebbe essere detto, sulla vita passata del contadino di Tim, ma ormai non è più uno di quei cowboys, “rootin tootin and shootin”. Lui ora è solo Old Henry, e sono contento ce l’abbiano raccontato.

È proprio in generale una gioia godersi un film così, ammirevole soprattutto per la competenza delle persone che l’hanno fatto, davanti e dietro la macchina da presa. Assistiamo ad un montaggio chiarissimo e impeccabile, una fotografia buona di giorno ma davvero spettacolare in notturna, specie in quei flashback tinti di rosso. Non so bene come sentirmi sul significato che viene loro dato, alla luce di un colpo di scena sul finale, ma di nuovo, questo è un palese omaggio ai vecchi miti, nonché una storia sulla figura paterna (non necessariamente di sangue) e il gap anagrafico con le figure filiali. Molto potrebbe essere detto, sulla vita passata del contadino di Tim, ma ormai non è più uno di quei cowboys, “rootin tootin and shootin”. Lui ora è solo Old Henry, e sono contento ce l’abbiano raccontato.

PILIGRIMAI di Laurynas Bareiša

Oh, finalmente, se posso permettermi, finalmente una bella stroncatura. Cominciavo effettivamente a sentirmi meno ispirato a cantare i pregi di un film dopo l’altro, ed è arrivato in mio soccorso il lituano Pellegrini. Non arriverei al punto di dire che è “una totale presa per il culo” come commentato da un ragazzone due file più avanti, ma è certamente una delusione, estremamente frustrante per quanto riguarda le sue potenzialità e soprattutto maledettamente noioso. La storia, come detto, avrebbe tutte le carte in regola: un uomo e una donna, Paulius e Indre, che hanno interrotto i rapporti da quattro anni, si ritrovano e vanno da Vilnius a Kaunas, dove è stato ucciso il fratello di lui e l’amante di lei, ripercorrendo il tormentato cammino che ha portato alla sua morte. Ora, se questa non è un’idea potente. Ci sono enormi potenzialità drammatiche, ma anche l’opportunità di fare cinema fastidioso e teso alla Festen o Niente da nascondere, specie considerate le possibili reazioni di chi vive in loco e non ha nessuna voglia di rivangare la faccenda. E dallo stile sembrerebbe proprio puntare a Haneke, peccato che il film non abbia la minima idea di come comunicare disagio o rabbia se non con una pletora di inquadrature statiche/carrellate che vanno avanti per minuti e minuti. Cosa che ovviamente scoppia in mano a chi non le sa montare con ritmo (sì, perché anche un film lento deve avere ritmo), e castra ogni possibilità di sentire qualcosa per questi personaggi. Per dire, c’è una scena dove i due, in una mattina nebbiosa, vanno fino alla diga dove è stato violentato e ucciso il loro caro. Indre, e tra i pregi di questo film annoto che l’attrice assomiglia parecchio a Naomi Watts, scende nel canale di scolo sotto questo ponte, e si immerge nell’acqua a pensare a lui. Ecco, questo sarebbe un momento con grande valenza simbolica (soprattutto religiosa, ci arrivo subito), ma soprattutto sarebbe stato un momento dannatamente emozionante se ci avessero dato un primo piano o uno zoom. Invece no, teniamo tutto uguale perché dobbiamo fare gli Haneke dei poveri. Non aiuta che questi personaggi, in particolare Paulius, siano tremendamente fastidiosi. Detesto quando nei film usano questa scusa di far subire una grande ingiustizia ad un personaggio per giustificare tutte le cose stupide o meschine che fa: un anno fa, in Pieces of a Woman, di certo il personaggio di Vanessa Kirby non veniva presentato come positivo solo per via del trauma famigliare subito (evidentemente però questa cosa piace a molti, guardate a chi hanno dato il Leone l’anno prima ancora). Potrei capire se il film suggerisse un malinteso tra gli abitanti, che pensano che i due vogliano vendicarsi senza motivo (l’omicida è stato condannato con le loro testimonianze e ha preso l’ergastolo), e il vero motivo di quel viaggio, un pellegrinaggio spirituale per ricordare il defunto. (Ciò creerebbe tensione, appena intravista in una scena notturna in macchina, mentre Paulius è in carcere e temi che qualcuno degli abitanti potrebbe voler attirare Indre per farle del male. Ovviamente la cosa si conclude senza che accada nulla di rilevante.) Ci potrebbe stare, di nuovo, i simboli ci sono, come l’attraversamento di un fiume che è una costante, in ogni cultura, di cambiamento. D’altronde i pellegrini questo fanno: cambiano in viaggio. I nostri due, odiosi pellegrini, non mi pare che imparino qualcosa, visto che nel finale si ristabilisce esattamente lo status quo dell’inizio. Quindi sì, per me è bocciato in blocco, stile e scrittura assieme. Almeno scrivendone mi è tornata voglia di rileggere I racconti di Canterbury: non tutto il male vien per nuocere.

FRANCESCA MUNARIN

PLASTIC SEMIOTIC di Radu Jude

PLASTIC SEMIOTIC di Radu Jude

Nei 22 minuti di cortometraggio si distende, elastica, la vita umana. Protagonisti delle immagini gli altrettanto plastici giocattoli, che ci accompagnano, fatiscenti, oltre la soglia dell’innocenza.

Attraverso infanzia, adolescenza, maturità e vecchiaia il regista tenta di plasmare in fotogrammi l’essenza della vita.

Il film è un susseguirsi affannato di diapositive o brevi filmati in cui barbie, lego, bambolotti, soldatini (e chi più ne ha più ne metta) impersonano avvenimenti cardine della quotidianità. La messa in scena è intellettualmente e visivamente brillante, e riesce nell’intento di manifesto della stupidità (intesa come balordaggine fanciullesca) con svergognata ironia.

Jude corre il rischio che in alcuni punti la densità di immagini disorienti lo spettatore, ma probabilmente confusione e perdita di sé rientrano nelle sensazioni che intende stimolare. Nel corto si gioca anche con gli opposti: innocenza - malizia, pulito - sporco, guerra - pace, giocattoli piccoli su schermo cinematografico, ma soprattutto si ride; io ho riso di gusto più volte, sotto la mascherina, per l’accostamento dei personaggi (la nonnina immortalata in un rapporto sessuale con peter pan mi dispiace non poterla mettere come immagine della recensione perché non la trovo) o per le citazioni alla culla di “La Corazzata Potëmkin” e alla doccia di “Psyco”.

Viene voglia di rivederli questi venti minuti, per ritrovare e perdere ludicamente il nostro candore ad ogni visione.

Attraverso infanzia, adolescenza, maturità e vecchiaia il regista tenta di plasmare in fotogrammi l’essenza della vita.

Il film è un susseguirsi affannato di diapositive o brevi filmati in cui barbie, lego, bambolotti, soldatini (e chi più ne ha più ne metta) impersonano avvenimenti cardine della quotidianità. La messa in scena è intellettualmente e visivamente brillante, e riesce nell’intento di manifesto della stupidità (intesa come balordaggine fanciullesca) con svergognata ironia.

Jude corre il rischio che in alcuni punti la densità di immagini disorienti lo spettatore, ma probabilmente confusione e perdita di sé rientrano nelle sensazioni che intende stimolare. Nel corto si gioca anche con gli opposti: innocenza - malizia, pulito - sporco, guerra - pace, giocattoli piccoli su schermo cinematografico, ma soprattutto si ride; io ho riso di gusto più volte, sotto la mascherina, per l’accostamento dei personaggi (la nonnina immortalata in un rapporto sessuale con peter pan mi dispiace non poterla mettere come immagine della recensione perché non la trovo) o per le citazioni alla culla di “La Corazzata Potëmkin” e alla doccia di “Psyco”.

Viene voglia di rivederli questi venti minuti, per ritrovare e perdere ludicamente il nostro candore ad ogni visione.

Il Documentario di Luca Rea e Steve della Casa sul regista Sergio Corbucci guarda con occhi diversi al cinema western Italiano, alla sua eredità e al tema dell’eterno secondo.

Si racconta “l’altro Sergio”, maestro degli spaghetti western, tramite le testimonianze e le considerazioni di Quentin Tarantino (ispiratosi dichiaratamente a Corbucci in più pellicole), Franco Nero (attore feticcio di Corbucci) e Ruggero Deodato (aiuto regista di Corbucci in Django).

L’omaggio al regista italiano è intriso d’affetto nostalgico e di spunti intellettuali non indifferenti, al punto da valicare il pregiudizio con cui talvolta ci si affaccia al vecchio West.

Più che un commento formale, il quale non mi compete in alcun modo, ancor meno trattandosi di un documentario, ci tengo a sottolineare alcuni snodi contenutistici che mi hanno colpita e sui quali non così spesso siamo portati a riflettere.

Innanzitutto l’ordine di grandezza della passione con cui Tarantino parla e con cui senza dubbio svolge il suo lavoro. L’amore del regista per un certo tipo di cinema italiano violento e crudele non era certo sconosciuto, si vedano gli stessi Leone e Corbucci, ma anche un poliedrico Lucio Fulci. Il punto è che l’enfasi con cui racconta il suo rapporto con gli autori italiani e la verve con cui sradica quello che per lui è il significato più proprio del film coi quali di volta in volta si interfaccia, sono galvanizzanti, tanto da portarmi a pensare per un momento: “forse un vero genio non pensa cose oggettivamente geniali, le inchioda solamente al muro con entusiasmo tale da convincerci tutti che lo siano”.

La seconda cosa su cui puntare un riflettore è il filtro politico applicato da Tarantino ai film di Corbucci in forza della biografia di quest’ultimo (padre fascista e lui bimbo del coro all’incontro Mussolini-Hitler): western come bandiere di denuncia politica. Questo è un assist considerevole per chi fatica ad accostare il suo gusto ad alcuni generi, nel mio caso ad esempio gli horror (ora forse miei preferiti), in modo da “smagarli”, svelarli, e cogliere dietro una pugnalata la violenza di un’epoca. “L’altro Sergio”, o almeno il ritratto che se ne evince dai filmati, era un autore scaltro e irriverente, diceva quel che voleva e come voleva, ironico e sadico, riverso nel polveroso West.

Altro punto focale per me all’interno del documentario è la tenerezza con cui il lugubre Franco Nero e il fedele Ruggero Deodato ricordano l’amico regista. È sempre affascinante notare come dietro opere arte-fatte e sottoposte al pubblico in maniera dislocata e asincrona rispetto alla loro origine, ci siano esseri umani. Non si tratta di realizzare che è fatto dall’uomo e non dall’uomo investito da un potere divino, ma di sorridere pensando che quegli uomini del loro lavoro ricordano con amore le stesse cose che noi ricorderemmo del nostro, o verso i nostri affetti.

Franco Nero Racconta di essere andato al cinema e di aver visto un film con un attore americano perfetto per il ruolo del messicano nell’allora imminente pellicola di Corbucci e di avergli detto: “vai a vedere questo film, c’è l’attore perfetto”, Sergio andò e lo prese nel cast, d’accordo con lo spunto di Nero. Mentre Deodato riporta una frase di Corbucci: “Ruggero io non vincerò mai un Oscar, ma ho vinto l’Oscar del pubblico”, sottolineando la capacità dell’amico di arrivare ai più e di tentare, di avventurarsi nel suo cinema, con grande coraggio.

Sono coaguli di vita che, come sottolinea Tarantino verso la fine, non possono in alcun modo rendere l’etichetta di “eterno secondo” un qualcosa di negativo.

Avendo desiderato per l’intera proiezione di aver visto i film che venivano citati e di cui, per età e ignoranza, non sapevo quasi nulla, allego la lista delle opere di Corbucci trattate se qualcuno volesse vederli prima del documentario: Django, Il grande silenzio, Gli specialisti, Il mercenario, Vamos a matar compañeros, Cosa c’entriamo noi con la rivoluzione. Quest’ultimo con Villaggio e Gassman da recuperare quanto prima.

Si racconta “l’altro Sergio”, maestro degli spaghetti western, tramite le testimonianze e le considerazioni di Quentin Tarantino (ispiratosi dichiaratamente a Corbucci in più pellicole), Franco Nero (attore feticcio di Corbucci) e Ruggero Deodato (aiuto regista di Corbucci in Django).

L’omaggio al regista italiano è intriso d’affetto nostalgico e di spunti intellettuali non indifferenti, al punto da valicare il pregiudizio con cui talvolta ci si affaccia al vecchio West.

Più che un commento formale, il quale non mi compete in alcun modo, ancor meno trattandosi di un documentario, ci tengo a sottolineare alcuni snodi contenutistici che mi hanno colpita e sui quali non così spesso siamo portati a riflettere.

Innanzitutto l’ordine di grandezza della passione con cui Tarantino parla e con cui senza dubbio svolge il suo lavoro. L’amore del regista per un certo tipo di cinema italiano violento e crudele non era certo sconosciuto, si vedano gli stessi Leone e Corbucci, ma anche un poliedrico Lucio Fulci. Il punto è che l’enfasi con cui racconta il suo rapporto con gli autori italiani e la verve con cui sradica quello che per lui è il significato più proprio del film coi quali di volta in volta si interfaccia, sono galvanizzanti, tanto da portarmi a pensare per un momento: “forse un vero genio non pensa cose oggettivamente geniali, le inchioda solamente al muro con entusiasmo tale da convincerci tutti che lo siano”.

La seconda cosa su cui puntare un riflettore è il filtro politico applicato da Tarantino ai film di Corbucci in forza della biografia di quest’ultimo (padre fascista e lui bimbo del coro all’incontro Mussolini-Hitler): western come bandiere di denuncia politica. Questo è un assist considerevole per chi fatica ad accostare il suo gusto ad alcuni generi, nel mio caso ad esempio gli horror (ora forse miei preferiti), in modo da “smagarli”, svelarli, e cogliere dietro una pugnalata la violenza di un’epoca. “L’altro Sergio”, o almeno il ritratto che se ne evince dai filmati, era un autore scaltro e irriverente, diceva quel che voleva e come voleva, ironico e sadico, riverso nel polveroso West.

Altro punto focale per me all’interno del documentario è la tenerezza con cui il lugubre Franco Nero e il fedele Ruggero Deodato ricordano l’amico regista. È sempre affascinante notare come dietro opere arte-fatte e sottoposte al pubblico in maniera dislocata e asincrona rispetto alla loro origine, ci siano esseri umani. Non si tratta di realizzare che è fatto dall’uomo e non dall’uomo investito da un potere divino, ma di sorridere pensando che quegli uomini del loro lavoro ricordano con amore le stesse cose che noi ricorderemmo del nostro, o verso i nostri affetti.

Franco Nero Racconta di essere andato al cinema e di aver visto un film con un attore americano perfetto per il ruolo del messicano nell’allora imminente pellicola di Corbucci e di avergli detto: “vai a vedere questo film, c’è l’attore perfetto”, Sergio andò e lo prese nel cast, d’accordo con lo spunto di Nero. Mentre Deodato riporta una frase di Corbucci: “Ruggero io non vincerò mai un Oscar, ma ho vinto l’Oscar del pubblico”, sottolineando la capacità dell’amico di arrivare ai più e di tentare, di avventurarsi nel suo cinema, con grande coraggio.

Sono coaguli di vita che, come sottolinea Tarantino verso la fine, non possono in alcun modo rendere l’etichetta di “eterno secondo” un qualcosa di negativo.

Avendo desiderato per l’intera proiezione di aver visto i film che venivano citati e di cui, per età e ignoranza, non sapevo quasi nulla, allego la lista delle opere di Corbucci trattate se qualcuno volesse vederli prima del documentario: Django, Il grande silenzio, Gli specialisti, Il mercenario, Vamos a matar compañeros, Cosa c’entriamo noi con la rivoluzione. Quest’ultimo con Villaggio e Gassman da recuperare quanto prima.

Tou sheng, ji dan, zou ye ben - Mulaqat - Heltzear - cortometraggi

I tre cortometraggi li ho visti uno di seguito all’altro, il primo mi è piaciuto gli altri due forse un po’ meno, ma mi sentirei comunque di consigliarne la visione. Cina, Pakistan e Spagna, una bambina e due ragazze sono protagoniste di episodi di vita quotidiana immerse ognuna nella propria cultura. Intendo parlare delle tre opere in un unico testo per due motivi: non conosco sufficientemente le condizioni culturali dei paesi di cui si narra (in particolare Cina e Pakistan), non sono riuscita a pensare ad altro che alla considerazione che tenterò di esporre nelle prossime righe.

Nelle prime due opere mi aveva colpito la presenza di indumenti, del bucato, dei panni stesi cui si avvicinano le protagoniste, nel terzo abbiamo un elemento leggermente diverso ma che comunque ho ricollegato alla stessa sfera semantica, lo spogliatoio. Lungi da me lo sterile lamento femminista che soffoca sul nascere chi lo pronuncia mal interpretando queste proiezioni, credo ci sia una domanda che le immagini correlate alle lenzuola, al velo, allo spogliarsi e allo stendere portano a galla, e che non possiamo ignorare, nessuno di noi, non c’è dicotomia uomo-donna per questo dilemma.

Sono costretta a fare dei brevi riferimenti.

La bimba cinese, la cui madre subisce violenze dal padre, la aiuta a stendere le lenzuola e la madre le dice: “questa non è una cosa che devi fare tu, vai a studiare”. Le stesse lenzuola che dovrebbero proteggere, sotto cui ognuno di noi ha sempre messo entrambi i piedi per non essere rapito da sataniche ombre, si fanno emblema di un candore incenerito in un cortometraggio in cui la violenza finale recide persino qualsiasi debole interpretazione di deriva etica. Non c’è spazio per i moralismi nel film di Luo Runxiao, non è una storia di facciata sociale versus mura domestiche, è solo una storia in cui la violenza è protagonista, taglia e mette a nudo.

La ragazza pakistana, Zara, è inquadrata mentre stende i panni lavati, che sono per la maggior parte veli, prenderà la sua decisione finale durante una tempesta di sabbia, sporca e dispersiva, anche qui polvere e candore si affiancano, forse in modo diverso però.

La terza ragazza, Sara, che arrampica divinamente in un corto fisico e verticale, affronta le consuetudini della sua adolescenza nello spogliatoio dove sveste per un momento i panni della dedita sportiva, parlando con un ragazzo, che come dice lei “le fa il filo”, lì dove ci si scopre.

Allora io mi sono chiesta: che panni devono vestire queste donne? Che cosa si deve indossare nella vita di tutti i giorni? La domanda non riguarda i vestiti, in senso metaforico mi chiedo, quale deve essere l’habitus. Chi concia le pelli? Come si deve truccare, che trucco deve usare, una donna per non andare né nella direzione di una virilizzazione del genere, né in quella di una concessione da parte dell’altare maschile d’una parvenza di parità? O meglio: dobbiamo tutti capire cosa indossare? Tutti gli otto miliardi? O basta che quattro prendano iniziativa?

Io non so rispondere a questa domanda, ma secondo me è davvero importante porsela, per tutti. A mio parere non è un problema da risolvere è un problema da porsi, e pochi se lo pongono troppi provano a risolverlo.

Lars Von Trier racconta che il bucato delle prostitute non si asciuga mai, è sempre umido. Sarebbe interessante non provare a portare indietro il sole dal tramonto, ma mettere i panni ad asciugare da un’altra parte, spostandoli assieme.

Nelle prime due opere mi aveva colpito la presenza di indumenti, del bucato, dei panni stesi cui si avvicinano le protagoniste, nel terzo abbiamo un elemento leggermente diverso ma che comunque ho ricollegato alla stessa sfera semantica, lo spogliatoio. Lungi da me lo sterile lamento femminista che soffoca sul nascere chi lo pronuncia mal interpretando queste proiezioni, credo ci sia una domanda che le immagini correlate alle lenzuola, al velo, allo spogliarsi e allo stendere portano a galla, e che non possiamo ignorare, nessuno di noi, non c’è dicotomia uomo-donna per questo dilemma.

Sono costretta a fare dei brevi riferimenti.

La bimba cinese, la cui madre subisce violenze dal padre, la aiuta a stendere le lenzuola e la madre le dice: “questa non è una cosa che devi fare tu, vai a studiare”. Le stesse lenzuola che dovrebbero proteggere, sotto cui ognuno di noi ha sempre messo entrambi i piedi per non essere rapito da sataniche ombre, si fanno emblema di un candore incenerito in un cortometraggio in cui la violenza finale recide persino qualsiasi debole interpretazione di deriva etica. Non c’è spazio per i moralismi nel film di Luo Runxiao, non è una storia di facciata sociale versus mura domestiche, è solo una storia in cui la violenza è protagonista, taglia e mette a nudo.

La ragazza pakistana, Zara, è inquadrata mentre stende i panni lavati, che sono per la maggior parte veli, prenderà la sua decisione finale durante una tempesta di sabbia, sporca e dispersiva, anche qui polvere e candore si affiancano, forse in modo diverso però.

La terza ragazza, Sara, che arrampica divinamente in un corto fisico e verticale, affronta le consuetudini della sua adolescenza nello spogliatoio dove sveste per un momento i panni della dedita sportiva, parlando con un ragazzo, che come dice lei “le fa il filo”, lì dove ci si scopre.

Allora io mi sono chiesta: che panni devono vestire queste donne? Che cosa si deve indossare nella vita di tutti i giorni? La domanda non riguarda i vestiti, in senso metaforico mi chiedo, quale deve essere l’habitus. Chi concia le pelli? Come si deve truccare, che trucco deve usare, una donna per non andare né nella direzione di una virilizzazione del genere, né in quella di una concessione da parte dell’altare maschile d’una parvenza di parità? O meglio: dobbiamo tutti capire cosa indossare? Tutti gli otto miliardi? O basta che quattro prendano iniziativa?

Io non so rispondere a questa domanda, ma secondo me è davvero importante porsela, per tutti. A mio parere non è un problema da risolvere è un problema da porsi, e pochi se lo pongono troppi provano a risolverlo.

Lars Von Trier racconta che il bucato delle prostitute non si asciuga mai, è sempre umido. Sarebbe interessante non provare a portare indietro il sole dal tramonto, ma mettere i panni ad asciugare da un’altra parte, spostandoli assieme.

Nessun commento:

Posta un commento

due cose

1 puoi dire quello che vuoi, anche offendere

2 metti la spunta qui sotto su "inviami notifiche", almeno non stai a controllare ogni volta se ci sono state risposte

3 ciao